お墓に携わる仕事をしておりますと、お墓を建てる仕事をすること以外に墓誌や塔婆立てを建てたり花立て、線香立てを設置したりしますが、その他お客様のご要望としてお地蔵さんや観音様を建ててほしいとのご要望も少なくありません。当然のことですが、お地蔵さん、観音様の顔立ちはどのようなものかといいますと全てが優しい、物静かな顔立ちで所謂、慈悲深い顔をしております。

特にお地蔵さんや観音様を施主の希望で立てる場合はその顔立ちを意識的に注意して彫り上げます。

一番陥りやすいのは、慈悲顔で彫るつもりがいつの間にか悲しすぎる顔立ちや悲しさを通り越して困った顔になってしまわないように注意します。

明治中期頃まで良くお墓で造立された半跏思惟像石碑も大変慈悲深い顔立ちをしております。

さて、本題に入ります。

前述した馬頭観音石像についてお話ししたく存じます。

石屋の戯言ですのでしばしのお付き合いをお願いします。

最近 街中でよくこの馬頭観音石像を見かけることが仕事柄多くなりました。

2022年には埼玉県川越市久下戸にもお客様のご要望で馬頭観音石碑を造立致しました。

有限会社りょう石作成

江戸時代中期のころから明治時代中期ごろまで造立された馬頭観音は文字のみ場合も少なくありません。

それでは、馬頭観音石像の顔はどのような顔をしているのでしょうか。

弊社は埼玉県富士見市上南畑にて石材店を営んでおりますが、知り合いから埼玉県さいたま市西区平方領家付近に珍しい馬頭観音石像があると聞きましたのでスマホで調べてたどり着きました。

埼玉県さいたま市西区平方領家付近934付近

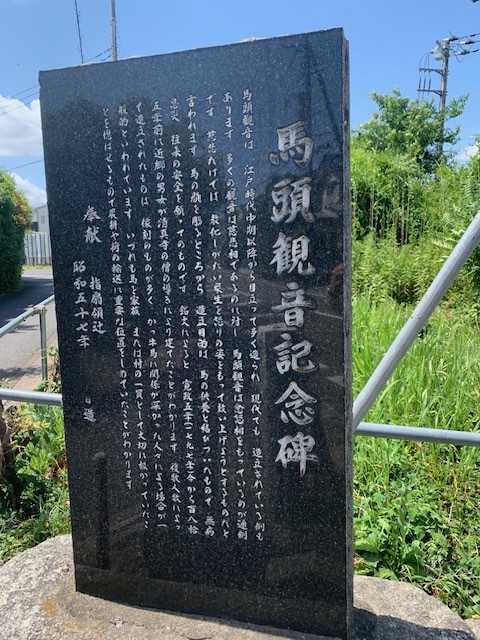

秋葉通りの突き当りの丁字路の左角に馬頭観音石像と馬頭観音記念碑が造立されています。

奉献 指扇領辻 昭和57年4月5日 造と彫られています。

馬頭観音石碑 寛政5年(発丑)1793年造立

この石板に馬頭観音の由来が彫られております。

それでは馬頭観音は何の意味がありお墓の中ではなく路傍に造立されたのか馬頭観音の定義なるものを調べてみました。

馬頭観音(ばとうかんのん)は、仏教における信仰対象である菩薩の一種であり、観音菩薩の変化身(へんげしん)の一つとして、「六観音」にも数えられます。憤怒(ふんぬ)と呼ばれる怒りの相をした姿で表されることが多く、馬の頭を冠した。独特の風貌がございます。

起源と歴史

馬頭観音の起源は、密教の経典である『大日経』、『瑜伽金剛頂経』などに遡ると考えられています。これらの経典では、馬頭観音は六道(ろくどう)の畜生道(ちくしょうどう)を救済する存在として描かれていることが多いようです。

日本では平安時代から信仰が広まり始め、鎌倉時代以降には特に盛んになりました。その背景には、当時の人々の間で馬が重要な役割を果たしていたことが挙げられます。馬は農耕や交通の手段として非常に重宝され、戦場でも大活躍しました。

功徳と信仰

馬頭観音は、六道畜生道の衆生を救済するだけでなく、以下の様々な功徳があるとされています。

- 厄除け・方位除け

- 無病息災

- 延命

- 目の病

- 盗難除け

- 家内安全 交通安全

江戸時代には、馬の供養と結び付いて信仰されるようになり、各地に馬頭観音像が造立されました。庚申塔との結びつきも見られ、庚申塔とともに馬頭観音像が祀られることもありました。この辺が非常に興味深い部分でもあります。

像容と種類

馬頭観音像は、一頭一臂(いっかしゅいっぴ)のものから六頭六臂(ろくかしゅろくひ)のものまで、様々な形態があります。憤怒相であることが多いとされておりますが、いろいろと調べてみると慈悲相も多いのではないかと思います。

馬頭観音像の種類としては、以下のようなものがあります。

- 二臂馬頭観音:最も一般的な形式で、両手に蓮華(れんげ)や宝剣(ほうけん)などを持ちます。

- 六臂馬頭観音:六本の腕に様々な法具(ほうぐ)を持つ。この法具の種類も地域によってまちまちです。

- 馬頭明王:憤怒相が強調された姿。

- 不空羂索観音馬頭化身:不空羂索観音(ふくうけんさくかんのん)の変化身とされる。

代表的な寺院

日本各地に馬頭観音像を祀る寺院がありますが、特に有名な寺院としては以下のようなものがあります。

- 大安寺(奈良県):国宝の馬頭観音立像が祀られている。

- 長谷寺(神奈川県):十一面観音菩薩像とともに祀られている。

- 善光寺(長野県):本尊の阿弥陀如来像の脇侍として祀られている。

- 成田山新勝寺(千葉県):不動明王像とともに祀られている。

まとめ

馬頭観音は、六道畜生道の衆生を救済する慈悲の化身として、古くから人々の信仰を集めてきました。馬頭観音の個性的な風貌と様々な功徳から、多くの人々に親しまれています。

1ちょっと待って

馬頭観音像は、一頭一臂(いっかしゅいっぴ)のものから六頭六臂(ろくかしゅろくひ)って言うけど何の意味かな?

確かに埼玉県さいたま市西区平方領家付近934付近の馬頭観音の石像は顔が3つに手が6本あるので三頭六臂ですね。

確かに六臂馬頭観音:六本の腕に様々な法具(ほうぐ)を持つ感じです。

6本の法具の種類は以下がメインのようです。

- 右手には三鈷杵(さんこしょ)、金剛杵(こんごしょ)、宝剣(ほうけん)

- 左手には羂索(けんさく)、火輪(かりん)、念珠(ねんじゅ)

うーん 宝剣(ほうけん)、火輪(かりん)、念珠(ねんじゅ)までは合っているようですが他は判別がつきにくい感じですね?

この件はしばらく保留にして次回にでも調べてお伝えできればと存じます。

2ちょっと待って

そういえば最近 三頭六臂や八頭六臂という言葉を耳にする機会が多くなった気がしませんか。

どちらかというと三面六臂(さんめんろっぴ) 八面六臂(はちめんろっぴ)です。

八面六臂は、仏教における菩薩像の形態を表す言葉ですが、現代社会でも様々な場面で使われています。

八面六臂の現代的な例え

- マルチにこなせる人:仕事、家事、子育てなど、様々なことを同時にこなせる人を八面六臂と表現することがあります。

- 困難を乗り越える人:様々な困難な状況に直面しても、持ち前の能力と粘り強さで乗り越えていく人を八面六臂と表現することがあります。

- 創造力豊かな人:様々なアイデアを生み、それを形にすることができる人を八面六臂と表現することがあります。

八面六臂は、単に多くのことをこなせるという意味だけでなく、困難な状況にも立ち向かう強さや、創造性を表す言葉としても使われています。

八面六臂の例文

- 「彼女は仕事も家事も子育ても完璧にこなす八面六臂の女性だ。」

- 「彼はどんな苦労や困難にも八面六臂で立ち向かう。」

- 「彼の八面六臂の活躍で、この難解なプロジェクトは大成功した。」

八面六臂は、ポジティブな意味で使われることがほとんどですが、中には「八面六臂に多忙すぎて、家族との時間が自由に取れない」などとネガティブな意味でつかわれる場合もあります。

3ちょっと待って (八面六臂って今でも使うの?)

八面六臂は、現代社会でも様々な場面で使われている言葉です。状況に合わせて、適切な意味合いを理解することが大切です。

最近 大リーグで活躍中の大谷翔平選手です。

よくテレビやウエブニュースで 大谷選手三面六臂(さんめんろっぴ)の大活躍です!または、大谷選手まさに八面六臂(はちめんろっぴ)の大活躍です。

と耳にしますが(私だけでしょうか…)これこそがまさに野球では投打で活躍、雑誌ではモデルで大活躍の大谷選手 八面六臂の6本の手にはバット、グローブ、ボール、スパイク、あとは何を持っているのでしょうか?

寄り道が長すぎました…

早速、本題に入りますが、

前述の馬頭観音像の顔立ちの件で観音の顔は憤怒(ふんぬ)と呼ばれる怒りの相をした姿で表されることが多く、馬の頭を冠した独特な風貌が特徴です

とのことなのでどれだけの形相なのかと今回の埼玉県さいたま市西区平方領家934付近の馬頭観音の石像は残念ながら経年の劣化によるものなのか表情が今一歩判断しかねます。なんとなく憤怒の顔のような雰囲気もありますが残念ながら判別は不可能のようです。

そんな折にまたまた友人から埼玉県さいたま市西区には三基も馬頭観音が並んでいる場所があると聞き、住所を調べながらその場所に到着いたしました。

場所:埼玉県さいたま市南区文蔵1-19 会館敷地内に4基馬頭観音石碑が並んでおりました。

文蔵1 |

文蔵2 |

文蔵3 |

文蔵4 |

文蔵1 |

文蔵2 |

文蔵3 |

文蔵4 |

まさに仏様のような慈悲深い顔立ち。

馬頭観音像で慈悲深い顔立ち…どう見ても憤怒(ふんぬ)と呼ばれる怒りの相はしておりませんね。

でも心持か厳しい顔立ちのような感じもしますが…憤怒(ふんぬ)の相にくらべると少々ほど遠いようです。

さてどんなものかと考えておりますと、数年ほど前に庚申塔を撮った際に隣に小さな像があり今後の題材として残していたような記憶がよみがえりました。

場所:埼玉県さいたま市指扇大字指扇領辻162-1

ここは辻の庚申塔としてかなり有名ですがその隣にぽつねんと馬頭観音像が鎮座しております。

この顔立ちはまさにどう見ても憤怒(ふんぬ)と呼ばれる怒りの相ですね。

ようやく馬頭観音の本家に会えたようでほっとしましたが… その反面 憤怒と慈悲の表情が馬頭観音にあるのではと疑問が生じたのも確かです。

石屋の戯言 馬頭観音石像って憤怒ばかりじゃないの?慈悲の顔もあるの?

馬頭観音には憤怒の顔と慈悲の顔がある理由は、仏教における二面性の象徴と考えられています。

憤怒の顔は、煩悩や苦しみをもたらす存在を打ち砕く力強さを表します。 馬頭観音は、六道の中でも特に苦しみ深い餓鬼道を救済する仏とされ、そのために必要な強い意志と力強さを表現しているのです。

一方、慈悲の顔は、苦しむ衆生を慈しみ救済する優しさを表します。 馬頭観音は、全ての衆生を救済したいという強い慈悲の心を持つ仏とされ、その慈しみ深さを表現しているのです。

このように、馬頭観音の二つの顔は、仏教における慈悲と力強さの二面性を表しており、苦しむ衆生を救済するという馬頭観音の役割をより明確に示しているのです。

具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 憤怒の顔は、馬頭観音の像の頭部にある馬の頭で表されます。馬の頭は、煩悩や苦しみをもたらす存在を踏みつける力強さを象徴しています。

- 慈悲の顔は、馬頭観音の像の顔で表されます。馬頭観音の顔は、優しさや慈悲に満ちた表情で表現されることが多いです。

馬頭観音は、日本だけでなく中国やチベットなどでも信仰されており、様々な像や絵画で表現されています。近年では、その力強さと慈悲深さから、厄除けや開運のご利益がある仏として人気が高まっています。

それでは、埼玉県さいたま市南区文蔵1-19 会館敷地内と埼玉県さいたま市指扇大字指扇領辻162-1の馬頭観音石碑はなぜ憤怒と慈悲なのかを深堀をしてみます。

憤怒の馬頭観音石碑

造立:寛政5年三面六臂の施主文蔵村とあり、施主:導清眞寺十世1797年その下に助力とあり男女の名前が彫ってあるようです。前述の辻の馬頭観音記念碑はこの馬頭観音石碑と目と鼻の先なのでこちらの馬頭観音石碑に明確に彫ってある文字が優先されたようです。内容には清眞寺十世住職に導かれ近郷に住むつまり複数人数が建てたとされているようで、この複数人数が建てた場合は 寄付が集まりやすいのでしょうか。

慈悲の馬頭観音石碑

造立:馬頭観音塔享保元年(1716)舟形光背に一面六臂の施主 文蔵村とあり、個人名で造立されております。

施主:文蔵村とあり、個人名で造立したということはかなり裕福な方が建てたのではないでしょうか。

できる範囲で二つの馬頭観音石碑を対比してみました。

まず一点は

慈悲の馬頭観音石碑 埼玉県さいたま市南区文蔵 造立元号享保

憤怒の馬頭観音石碑 埼玉県さいたま市指扇辻 造立元号寛政

この元号享保と元号寛政にはなにか出来事はあったのでしょうか。

江戸時代享保の主な出来事

政治・経済

- 享保の改革:8代将軍徳川吉宗による改革。財政再建、政治制度の改革、官僚機構の整備などを目的とした。

- 主な政策:質素倹約、金銀輸出禁止、享保永代金などの新貨幣発行、目安箱の設置、五公五民の徹底、新田開発、公事方御定書の作成、倹約令の制定、江戸町奉行の設置、定免法の導入、上げ米の制の導入など

- 享保飢饉:1732年(享保17年)に発生した大規模な飢饉。全国各地で多くの餓死者が出た。

- 享保銭:享保の改革の一環として発行された新貨幣。金含有量を減らして発行されたため、インフレを招いた。

文化

- 浄瑠璃:近松門左衛門の作品が人気を博した。

- 歌舞伎:中村勘三郎、坂田藤十郎など名優が登場した。

- 俳諧:松尾芭蕉、小林一茶などの俳諧師が活躍した。

- 浮世絵:菱川師宣、鈴木春信、喜多川歌麿などの浮世絵師が活躍した。

その他

- 富士山噴火:1721年(享保6年)に発生した富士山噴火。江戸や京都まで火山灰が降り注いだ。

- キリシタン弾圧:享保年間には、キリシタンに対する弾圧が強化された。

江戸時代寛政の主な出来事

政治・経済

- 寛政の改革:10代将軍徳川家治の側用人松平定信による改革。享保の改革の成果を維持し、さらなる財政再建と社会安定を目的とした。

- 主な政策:質素倹約、贅沢禁止、寛政改革の三改革

- 寛政飢饉:1787年(寛政元年)に発生した大規模な飢饉。享保飢饉と並ぶ規模の被害が出た。

- 寛政永代金:寛政の改革の一環として発行された新貨幣。享保永代金よりも金含有量を減らして発行されたため、さらにインフレを招いた。

文化

- 文楽:竹本義太夫、吉田玉宝などの文楽師が活躍した。

- 歌舞伎:市川團十郎、佐野川市川などが人気を博した。

- 俳諧:与謝蕪村、小林一茶などの俳諧師が活躍した。

- 浮世絵:葛飾北斎、歌川広重、東洲斎写景などが活躍した。

元号ごとに大きな出来事と共通の改革があったことが見受けられますが、各村での出来事に注視したいと思います。

江戸時代寛政の主な出来事

1. 馬との関わり

文蔵村は古くから農業が盛んで、馬は農耕や運搬に欠かせない動物でした。そのため、馬の健康と安全を祈願して馬頭観音を祀ったと考えられます。特にこの文蔵村の4基の馬頭観音石像は一基目馬頭観音石像・二基目普門品供養・三基目斃馬供養塔・四基目馬族供養塔と並び毎年、馬頭観音の縁日である6月には、供養が行われていると調べましたが、令和の現代も継続されているのでしょうか。もし継続されているのであれば素晴らしいことですし文蔵村の馬に対する思い入れと古くからの行事を継続する気持ちはこの現代社会においても大切なことではないでしょうか。

2. 馬との関わり

文蔵村は、中山道や日光御成道などの街道が通る交通の要衝でした。そのため、多くの旅人が行き交い、馬も頻繁に利用されていました。旅の安全を祈願して馬頭観音を祀ったと考えられます。

3. 信仰

馬頭観音は、平安時代から信仰されている観音菩薩です。冥界の導き役とされ、特に動物供養の観音として信仰を集めていました。文蔵村の人々も馬頭観音信仰を篤く、供養のために馬頭観音石碑を建立したと考えられます。

これらの理由から、文蔵村には多くの馬頭観音石碑が残されています。これらの石碑は、当時の文蔵村の人々の信仰や生活を知る上で貴重な資料となっています。

埼玉県さいたま市指扇領の由来

最も有力とされているのが、地形に基づく説です。「指扇」は、扇を広げたような形をした地形を指す言葉と言われています。指扇領は、荒川や芝川などの河川によって形成された沖積地であり、扇状に広がる地形をしています。この地形が、地名の由来となったと考えられています。

また、清眞寺十世住職に導かれ近郷に住むつまり複数人数が建てたとされているようで、やはりこの村も馬頭観音信仰を篤く、供養のために馬頭観音石碑を建立したと考えられます。

ただ清眞寺十世住職に導かれと彫られておりますがこの清眞寺が近隣にはなく指扇界隈には清河寺(せいがんじ)埼玉県さいたま市西区清河寺にございますが清眞寺と清河寺は同一の寺院でしょうか、今後の検証が必要ですね。

上記の二例を鑑みてもさすがに憤怒と慈悲がこの二例の馬頭観音石碑よりその理由を導き出すのはいささか無理があるような気も致します。

ただし 石屋の戯言としましてはこんな推察も出来ます。

石材店を営んでおりますとお墓を建てるにしてもここ40年程度の中で時代背景や出来事によりお墓にも反映されている流行のようなものもございます。

昭和の前半は輸入石材よりも国内の石碑が多い(庵治石、小松石)昭和の後半に入り中国産の石碑が多くなる御影石は中国産が主流。

平成に入りバブル崩壊後お墓の建て方の形態も変わる。平成後半から令和に入りお墓自体の形態、形状も変わる(永代供養墓、樹木葬)

江戸時代の享保と寛政の間でも70年ほど間隔がございますので馬頭観音石像の変化があったとしても不思議でないような気が致します。

特に施主 文蔵村の馬頭観音石碑は、個人名で造立と彫られており 個人で造立するのは稀有のように思われます。1 造立者の意図

馬頭観音石碑を造立した人の意図によって、顔の表情が異なる可能性もあります。造立者が慈悲深い観音像を望んでいた場合は、そのように表現された可能性があります。

2 石材店の影響

現実的な話ですが昔も今も石材店はお客様の意図に合わせてお墓や石碑などを販売しております。

昔も今も石屋は時流に敏感です。いや、石屋ではなくその頃の物売りはすべて流行に敏感なのかもしれませんね。

その時代憤怒型の馬頭観音石像が流行っていても70年もたてば慈悲の馬頭観音石像を流行らせたくなるかも…

あくまでも石屋の戯言です。

まとめ

石材店を営んでいますと、墓域にある墓石もさることながらその周りにある地蔵、半跏思惟像、聖観音などはすべて慈悲の顔をしております。その優しい顔立ちはやはり故人を敬い、慈しむ気持ちの表れであり、墓域ではその慈悲の顔が憤怒になるなどはありえない話です。

しかし、路傍に立つ石碑は、地蔵尊、聖観音をのぞき、馬頭観音石像は憤怒と慈悲の顔の両極化が存在するように思われます。

当初は、その時代に起こった出来事に由来しているようなことも考えられると思いましたが、私なりに少ない資料から鑑みますと、その地域(特に村人)の結束の中から生じる意識がこの馬頭観音石像は憤怒と慈悲の顔として具現化されるのではないかと思いました。

その村の中で限定的に起こった出来事、例えば、疫病が流行し大切な人を亡くした、有望な若者を事故で亡くした、恐慌で来年こそは豊作にしたい、馬の出産が減ったなど様々な村の出来事に対して、その地の長老、地主、村人や世話人一同が協力しながらそのころの出来事に、思いを込めてひいては夢を託しながら、この馬頭観音を造立したのではないかと思います。よって墓域にある石碑とは、ひと味違う個性的な馬頭観音石像が造立されたのではないかと思います。

令和の現代にも街中にひっそりと佇むこの路傍の石碑は、今となっては100年以上も経過して、人目を避けるがごとく風化しつつある石碑ではありますが、私としては確かにその頃に存在した人々が石碑に託した思いもさることながら、むしろこれから生きてゆく人々のために夢や、希望を与えてくれて、そして未来の我々にもなんらかのメッセージを託してくれる思いを感じ取ることができましたが、この近代化により,すべてが自由になんでもスマホひとつで際限なく成り立つような便利な時代になる反面、我々はその路傍に立つ石碑が、存在すれども気づかれること無く、せわしなく時を過ごしていくのではないでしょうか、この馬頭観音石像が無用の長物になることを避け、近い未来には再び人々がこの石碑に目を向ける日が来るのではないかと、一縷の望みを託しながら、このお話を終わらせていただきます。

あくまでも何の根拠もない石屋の戯言ですのでご容赦のほどよろしくお願い致します。

令和6年5月9日 有限会社りょう石 代表取締役社長 水谷秀雄